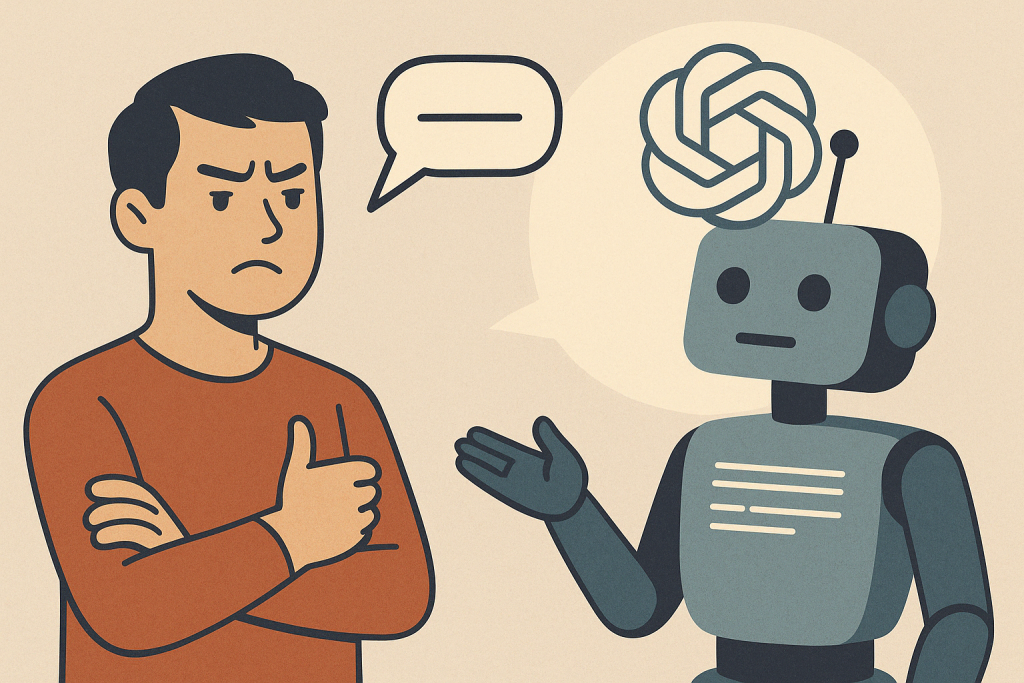

В современном мире, где идеи могут приходить откуда угодно — от учёного, от случайного собеседника или даже от искусственного интеллекта — удивительно, насколько многие люди продолжают судить по форме, а не по содержанию. Особенно это становится заметно в момент, когда человек формулирует смелую или неудобную для собеседника мысль, и в ответ получает не встречную аргументацию, а саркастичный укол: «А это тебе ChatGPT сказал?»

Этот приём — не что иное, как интеллектуальная дискредитация через источник. Он апеллирует не к истине сказанного, а к форме, в которой эта истина была озвучена. Смысл обесценивается не потому, что он ложен, а потому, что он — «не оттуда». И в этом кроется глубокая философская проблема.

Contents

1. Истина не нуждается в защите, если она истина

Если мысль логична, проверяема, внутренне непротиворечива и объясняет реальность — то неважно, кто её произнёс. Истина не перестаёт быть истиной, если её сказал ребёнок. И точно так же не становится ложью, если её озвучил алгоритм.

Истина — это не вопрос формы, это вопрос соответствия реальности и логике. Именно так работает наука. Именно так работает философия. Именно так должно работать мышление.

2. Приём «обесценивания через форму» — это страх перед дискомфортной правдой

Когда человек не может опровергнуть содержание, он нападает на источник. Это приём из арсенала риторики, известный как argumentum ad hominem, только в технологической обёртке: ad algorithmum. В нём говорится примерно следующее:

«Ты узнал это от бота — значит, твоя мысль не имеет веса».

Но давайте задумаемся. А если бы ту же мысль человек услышал в интервью у нобелевского лауреата? Или прочитал в книге? Или услышал в личной беседе? Разве тогда она бы стала «истиннее»?

Это логическая ошибка, и она широко распространена. Она спасает человека от внутреннего конфликта. Ему не нужно опровергать тезис. Ему достаточно указать пальцем: «Это не тот источник».

3. Почему люди боятся, что ИИ их «убедит»

Это ещё один страх, связанный не столько с ИИ, сколько с уязвимостью самого сознания. Люди боятся не потому, что ИИ всесилен, а потому, что знают — они сами легко поддаются влиянию. Их пугает не ИИ, а их собственная неустойчивость к аргументации.

Поэтому они создают щит: «Не доверяй». Но доверие — это не принятие всего без критики. Доверие — это признание, что мысль может быть разумной, даже если она сказана не из уважаемого рта.

4. С кем мы действительно спорим?

Когда человек говорит: «Ты это от ИИ узнал?» — он на самом деле спорит не с собеседником, а с собственной тревогой. С тревогой, что его устоявшаяся картина мира может оказаться шаткой. Что логика, приходящая извне, может быть сильнее привычного комфорта.

Это не спор о правде. Это защита привычного через дискредитацию нового. Это реакция не на мысль, а на страх перед источником, который невозможно контролировать.

5. Так кто же говорит — бот или ты?

Когда человек формирует идею в диалоге с ИИ, он использует ИИ как инструмент: как зеркало, резонатор, соперника или союзника. Но смысл рождается в нём самом. ИИ не может вложить в человека то, чего в нём нет — он может только помочь найти слова, логическую структуру или факты для того, что уже внутри зреет.

Поэтому, когда собеседник говорит: «Ты просто повторяешь за ИИ» — он забывает, что само построение диалога, выбор направления, сомнений, уточнений и логических маршрутов — принадлежит человеку.

Вывод: Истина выше источников

Истина не зависит от формы. Она либо логична, либо нет. Она либо соответствует действительности, либо нет. Любой отказ обсуждать суть, прикрываясь формой, — это интеллектуальное бегство.

Если кто-то говорит умную вещь — неважно, кто он. Даже если это бот.

Потому что разум — это не чьё-то лицо. Разум — это логика, ясность, стремление к правде. А не страх перед ней.