Contents

1. От философии к механике

До появления физики в современном смысле само слово «энергия» имело философское значение. У Аристотеля energeia означала не «количество работы», а «действительность», противопоставленную возможности (dynamis). Энергия была актом бытия — формой осуществления смысла, внутренним раскрытием вещи, переходом из возможности в реальность. Для античного сознания она выражала присутствие — живое действие формы.

С течением времени этот смысл изменился. В эпоху Нового времени энергия перестала быть выражением внутреннего акта и стала величиной, поддающейся измерению — внешним выражением действия, лишённым внутреннего измерения смысла. Переход от «акта бытия» к «величине движения» стал не просто развитием языка, а переворотом взгляда на реальность: то, что раньше понималось как форма присутствия, превратилось во внешнюю меру действия.

Так энергия из выражения смысла бытия превратилась в формулу действия без смысла — не шаг вперёд, а смещение в сторону материалистической редукции, где движение стало важнее присутствия. В этой точке рождается механистическая метафора мира, где всё, что существует, описывается через движение, скорость и массу — и где смысл бытия уступает место вычислению.

Идея внутреннего акта сменилась стремлением найти внешние законы движения. Когда Галилей в XVII веке начал исследовать падение тел, он открыл не просто закономерность скорости, а постоянство суммы «чего-то» при переходе между положением и движением. Позже Ньютон, создав механику, заложил основу для понимания этого «чего-то»: движение можно измерять импульсом — произведением массы на скорость, а силы изменяют этот импульс.

Но оставался вопрос: что именно сохраняется при движении? Когда тело останавливается, куда исчезает его «действие»? Философы и учёные XVIII века чувствовали, что за изменением скорости скрыта не просто сила, а некий внутренний запас, способный превращаться из одной формы в другую. Так постепенно зародилась идея энергии — не как мгновенного импульса, а как суммарной меры действия, которая может переходить, но не исчезать.

2. Рождение идеи кинетической энергии

В XVII–XVIII веках физики ещё не различали энергию, силу и импульс так, как мы это делаем сейчас. Было лишь интуитивное ощущение, что движение содержит в себе нечто большее, чем просто перемещение в пространстве — возможность совершать работу. Лейбниц выразил эту идею в виде понятия vis viva — «живая сила». Он утверждал, что истинная мера движения — не \(mv\), как полагали ньютонцы, а \(mv^2\).

Эта идея сначала казалась спорной. Но именно она позволила впервые увидеть в движении форму накопленной способности к действию. Тело, движущееся с удвоенной скоростью, при столкновении не просто вдвое сильнее, а вчетверо — его действие растёт с квадратом скорости. Это было эмпирическое наблюдение, постепенно подтверждаемое экспериментами.

Постепенно физики заметили закономерность: для разгона тела до скорости \(v\) нужно выполнить работу, пропорциональную \(v^2\), и эта же работа «возвращается», если тело останавливается. Так родилась формула

\(T = \frac{1}{2} m v^2,\)

Чтобы понять, откуда она берётся, нужно проследить саму логику движения.

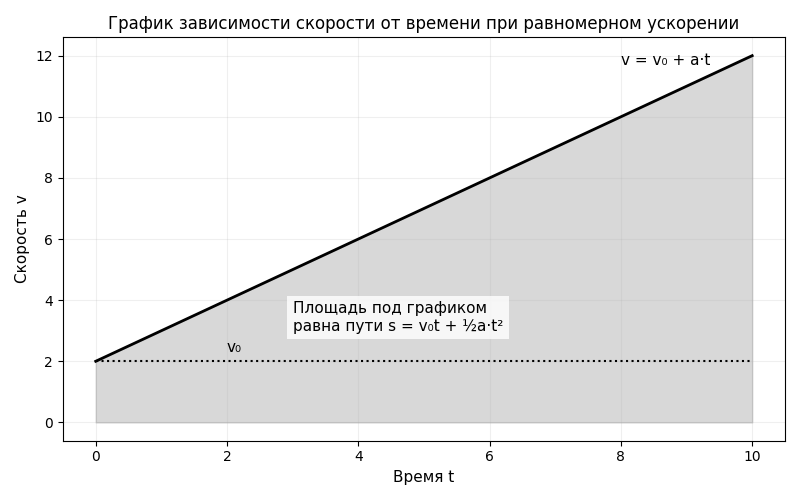

От равномерного ускорения к формуле пути

Когда говорят, что движение равнопеременное, это значит, что скорость растёт на одинаковую величину за каждую единицу времени. Ускорение \(a\) — постоянное число.

Если в начальный момент скорость равна \(v_0\), то через время \(t\) она станет:

\(v = v_0 + a t\).

Путь \(s\) показывает, сколько пространства тело успело пройти. При постоянной скорости всё просто: \(s = v t\). Но при ускорении скорость растёт, поэтому разумно взять среднюю скорость за весь промежуток:

\(v_\text{ср} = \frac{v_0 + v}{2}\).

Половину времени тело двигалось медленнее, половину — быстрее, и именно это усреднение даёт верное значение пути:

\(s = v_\text{ср} \, t = \frac{v_0 + v}{2} \, t\).

Подставляем сюда выражение \(v = v_0 + a t\):

\(s = \frac{v_0 + (v_0 + a t)}{2} \, t = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2\).

Эта формула говорит просто: путь складывается из двух частей — первая (\(v_0 t\)) соответствует движению с начальной скоростью, вторая (\(\frac{1}{2} a t^2\)) — движению, набранному ускорением.

Если тело начинало с покоя (\(v_0 = 0\)), то:

\(s = \frac{1}{2} a t^2\),

От работы к энергии

Работа силы — это произведение силы на путь:

\(A = F s.\)

По второму закону Ньютона \(F = ma\). Подставляя в формулу пути \(s = \frac{1}{2} a t^2\), получаем:

\(A = (m a) \cdot \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} m (a t)^2.\)

Так как \(v = a t\), отсюда следует:

\(A = \frac{1}{2} m v^2.\)

Смысл формулы

Так рождается формула кинетической энергии. Коэффициент \(\frac{1}{2}\) — это не случайная «поправка», а числовое выражение средней скорости, отражение того, что движение — процесс постепенного накопления. Кинетическая энергия — это суммарная работа, совершаемая силой при разгоне тела, усреднённая по всему пути. Она хранит в себе всю историю ускорения.

Если взглянуть глубже, энергия движения — это не просто функция скорости, а проявление внутреннего стремления материи к актуализации своего состояния. В каждом ускорении, в каждом переходе покоя в движение есть отпечаток того самого аристотелевского акта — перехода из возможности в действительность.

Но ещё глубже — формула \(\frac{1}{2}mv^2\) показывает, что материя несёт в себе нематериальное содержание. Мы можем измерить скорость — \(v\), видимую часть, доступную глазу и прибору. Но сама энергия пропорциональна \(v^2\) — квадрату, то есть внутреннему, невидимому уровню происходящего. Тело движется со скоростью, но существует в состоянии энергии.

То, что реально действует, не наблюдаемо напрямую — это нематериальное, но действенное основание движения.

Таким образом, формула кинетической энергии выражает двойственную природу бытия:

видимая скорость отражает явление, а энергия — скрытую сущность, внутренний смысл действия. Энергия — это то, что не имеет массы, но придаёт смысл массе; не занимает пространства, но определяет, что в пространстве происходит. Она подтверждает: нематериальное не только реально — оно первично по отношению к движению материи.

Вот и получается, что кинетическая энергия продолжает древнюю философскую линию: она выражает не только механическое, но и онтологическое свойство материи — её врождённое стремление быть.

К XIX веку стало ясно: движение — это форма хранения работы. Идея, начатая Лейбницем, завершилась в общем принципе сохранения энергии. Любое изменение скорости, любое взаимодействие — это не потеря и не появление чего-то нового, а перетекание между движением и положением, между кинетическим и потенциальным — между действием и ожиданием действия.

3. Потенциальная энергия — энергия положения

Идея потенциальной энергии появилась чуть позже, чем понятие кинетической. И это был настоящий философский переворот: энергия может быть не только в движении, но и в самом положении тел, даже когда ничего видимого не происходит. Камень, поднятый на высоту, и пружина, растянутая рукой, уже содержат в себе возможность будущего действия — возможность изменения. Это не просто «запас работы», а встроенное напряжение мира, ожидание события.

От силы к форме

В XVIII веке физики — от Роберта Гука до Жозефа Луи Лагранжа — пытались понять, почему тела возвращаются в исходное состояние. Пружины, маятники, планеты — всё стремилось к равновесию. За этим стояла идея поля — невидимого посредника, через который тела влияют друг на друга. Но мысль о том, что само поле хранит энергию, появилась не сразу.

Для Исаака Ньютона сила была действием на расстоянии — мгновенным, без посредствующей среды. Лишь в XIX веке Майкл Фарадей и Джеймс Клерк Максвелл изменили картину: пространство оказалось напряжённым, насыщенным структурой, способной накапливать и передавать энергию. Так из абстрактной «возможности» выросло понятие потенциальной энергии как энергии формы — не вещи и не движения, а самой конфигурации.

Математическое оформление

Когда физики поняли, что силы, зависящие только от положения, можно выразить через градиент некоторой функции, это стало настоящим концептуальным прорывом:

\(\vec{F} = -\nabla V(q).\)

Градиент — понятие одновременно простое и глубокое. Он показывает, в каком направлении и с какой скоростью изменяется функция \(V(q)\) в пространстве. Если представить потенциал как карту высот, то градиент указывает направление вниз по склону, туда, где энергия убывает быстрее всего. Именно поэтому в формуле стоит знак «минус»: сила направлена туда, где энергия уменьшается, — к состоянию равновесия.

Можно сказать, что градиент — это направление смыслового напряжения: путь, по которому форма стремится реализовать себя. Пространство перестаёт быть пустым — в нём возникают линии смысла, по которым течёт действие.

Символ ∇ (называется набла) обозначает оператор, который показывает, как именно меняется функция в пространстве.

Если функция потенциала имеет вид \(V(x, y, z)\) — то есть каждой точке пространства соответствует своё значение энергии, — тогда градиент этой функции представляет собой вектор из её частных производных:

\(\nabla V = \left( \frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial z} \right).\)

Первая компонента показывает, как быстро растёт энергия, если двигаться вдоль оси x;

вторая — вдоль оси y;

третья — вдоль оси z.

Все три вместе образуют вектор наибольшего роста энергии. А если двигаться в противоположном направлении, энергия, наоборот, убывает. Поэтому сила записывается со знаком минус:

\(\vec{F} = -\nabla V.\)

Так физика обрела строгий язык для выражения древней философской интуиции: всё стремится вернуться домой — туда, где меньше напряжения.

Понятие потенциала \(V\) стало универсальным инструментом описания всех консервативных взаимодействий — от механики до электродинамики. Само слово «потенциал» происходит от латинского potentia — «возможность», «могущество». Оно точно передаёт смысл: энергия заключена не в самих телах, а в их взаимном расположении, в форме связей между ними.

Таким образом, сила — это движение вниз по энергии, туда, где системе легче, где напряжение минимально, где форма достигает покоя.

Конкретные формы и примеры

В гравитации Земли потенциальная энергия тела равна:

\(V_{\text{grav}} = mgh,\)

где \(m\) — масса тела, \(g\) — ускорение свободного падения, а \(h\) — высота относительно выбранного нуля.

Эта формула отражает простую вещь: чем выше поднято тело, тем больше работа нужна, чтобы его туда доставить — а значит, тем больше запасённой энергии в самой конфигурации.

В более общем ньютоновском виде, для двух масс (M) и (m), разделённых расстоянием (r):

\(V_{\text{grav}} = -\frac{G M m}{r},\)

где \(G\) — гравитационная постоянная, \(M\) и \(m\) — массы тел, а \(r\) — расстояние между ними. Отрицательный знак указывает на притяжение: чтобы отдалить тела друг от друга, нужно совершить положительную работу — вложить энергию против поля.

Аналогично, в упругой системе (пружине) при малых смещениях:

\(V_{\text{spr}} = \frac{1}{2} k x^2,\)

где \(k\) — коэффициент жёсткости пружины, а \(x\) — удлинение.

Для электрических зарядов:

\(V_{\text{el}} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{qQ}{r},\)

где \(q\) и \(Q\) — величины зарядов, \(\varepsilon_0\) — электрическая постоянная, а знак потенциала зависит от того, притягиваются заряды или отталкиваются.

Во всех этих примерах энергия перестаёт быть чем-то «внутренним» для тела — она становится характеристикой самой связи. Мир оказывается соткан из отношений, а не из вещей.

4. Закон сохранения энергии — ритм превращений

Когда физики XIX века объединили наблюдения за теплотой, движением, электричеством и химическими реакциями, они обнаружили удивительное постоянство: энергия никогда не исчезает. Она может переходить из одной формы в другую — из движения в тепло, из электричества в свет, из напряжения в поток, — но её сумма всегда остаётся неизменной. Эту линию прояснили сразу несколько независимых мыслителей и экспериментаторов: Юлиус Роберт Майер, Джеймс Джоуль и Герман Гельмгольц. Майер, заметив различие в цвете крови у моряков в тропиках и в умеренных широтах, сделал дерзкий вывод: тепло — это не вещество, а форма движения. Джоуль положил на чашу весов эксперимент — измерил работу, необходимую для нагревания воды, тем самым связав механическое действие и тепловой эффект. Гельмгольц собрал эти интуиции в общий принцип превращаемости: энергия не возникает и не исчезает, а только переходит из одного способа присутствия в другой.

Этот принцип стал сердцем новой картины мира. В каждой точке Вселенной совершаются бесчисленные превращения, но их общий баланс остаётся тем же. Можно сказать, что мир живёт по закону сохранения смысла: действие не пропадает, а лишь меняет способ существования. Там, где движение убывает, возрастает напряжение формы; там, где форма рушится, вспыхивает поток.

Закон сохранения энергии — это не просто физическая формула, а закон ритма бытия: всё возвращается, всё обращается, всё сохраняется в иной форме.

И здесь история науки неожиданно соединяется с античной философией: то, что Аристотель называл energeia — актом бытия, — проступает как строгий инвариант современной физики. Энергия — это единая сущность превращений, мост между движением и покоем, между потоком и полем, между действием и формой.

5. Философское послесловие

Если смотреть глубже, кинетическая энергия — это энергия потока, а потенциальная — энергия поля. Поток — это то, что течёт; поле — то, что удерживает. Без потока мир замер бы в неподвижности, без поля — рассыпался бы в хаос. Движение и форма — два взаимодополняющих начала, подобно вдоху и выдоху бытия.

В этом проявляется фундаментальный паттерн двойственности — принцип, пронизывающий не только физику, но и саму структуру реальности. Всё существующее колеблется между двумя полюсами: действием и покоем, изменением и сохранением, раскрытием и удержанием.

Поток — это импульс к становлению, устремление вперёд, энергия жизни. Поле — это память формы, структура, которая даёт движению смысл и направление. Когда эти силы уравновешены, мир устойчив. Когда одна из них берет верх — система либо застывает в неподвижности, либо теряет устойчивость и распадается.

Можно сказать, что поток — это раскрытие смысла во времени, а поле — его удержание в пространстве. Их взаимодействие образует ткань реальности, где каждое мгновение — переход между возможностью и действием. Потенциал — это пространство возможностей, кинетика — акт реализации. То, что в одном состоянии существует как возможность, в другом проявляется как действие, и этот ритм — сама жизнь мира.

С этой точки зрения закон сохранения энергии — не просто количественный баланс, а закон внутренней симметрии мира. То, что теряется в потоке, возвращается в поле; то, что рассеивается в действии, закрепляется в форме. Это не обмен веществом, а обмен смыслом — дыхание самой реальности.

Можно сказать, что энергия — это ритм бытия. Она не принадлежит вещам, как предмету; она соединяет их в узоре становления. В каждом мгновении Вселенная преобразует напряжение формы в движение и обратно, как если бы сама жизнь была вечным пульсом между свободой и порядком.

Физика энергии — это не просто раздел науки, а язык, на котором Вселенная рассказывает о том, как смысл становится действием, а действие возвращается в смысл