Конец XIX века — апофеоз механистической картины мира. Вселенная казалась идеальным часовым механизмом, где каждое движение подчинено строгим законам. Ньютон дал миру формулы движения, Максвелл — уравнения света и электромагнетизма. Лаплас уверенно утверждал, что если знать все силы и положения тел, можно рассчитать будущее и прошлое до последней детали.

Казалось, что больше в мире нет тайны — лишь задачи, ожидающие вычисления. Физика описывала то, что есть, и в этом «есть» не оставалось места чуду. Но именно в недрах этой уверенности уже начинало расти сомнение.

Парадоксально, но первым шаг к подрыву механистического взгляда сделал не кто иной, как Джеймс Клерк Максвелл. Его уравнения показали, что свет — не поток частиц, а возмущение невидимого поля, пронизывающего пространство. Так в физику впервые вошло понятие поля — не вещи, а состояния, не объекта, а структуры отношений. Мир перестал быть совокупностью тел и стал напоминать ткань, в которой изменения распространяются как волны.

Именно это открытие подготовило почву для грядущего переворота: из механики тел родилась физика взаимодействий, из жёстких форм — мир колебаний, вероятностей и смыслов.

Когда в XX веке свет оказался и волной, и частицей, а электрон — существом без траектории, почва под ногами науки окончательно дрогнула. Пространство и время утратили абсолютность. Даже наблюдатель перестал быть «вне системы» — природа словно отказалась терпеть внешнего судью и заговорила на своём, незнакомом языке. Так рушилась вера в детерминизм: Вселенная перестала быть машиной и предстала как живая ткань неопределённости.

Из этой дрожи и родился XX век — век, где физика впервые взглянула на саму возможность. И вот среди этого интеллектуального землетрясения появляется Эрвин Шрёдингер — человек, который одним уравнением перевёл язык науки с описания фактов на язык становления.

Впервые вместо траектории появляется волновая функция — не линия, а облако вероятностей. Она не говорит, где находится частица, а описывает всё, чем она может быть, пока никто не смотрит.

Так началась новая эра: физика перестала быть наукой о телах и стала наукой о потенциалах, о скрытых состояниях, из которых рождается наблюдаемое. Шрёдингер, сам того не желая, положил начало философии, в которой возможность становится источником реальности.

Contents

Что такое волновая функция

Формула, положившая начало новой реальности, выглядит так:

\(

i\hbar\frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi

\)

Она читается удивительно просто: изменение волнового состояния во времени определяется гамильтонианом (\(\hat{H}\)) — оператором, содержащим всю информацию об энергии системы. Гамильтониан — это сердце системы, её смысловая структура, определяющая, как возможность разворачивается во времени. Возможность не течёт произвольно — она следует внутренней логике энергии.

Это уравнение впервые сделало время не просто параметром, а живым процессом становления — оно ввело само течение времени в ткань вероятности. Но за этими сухими символами скрыт переворот — переход от материи к смыслу, от описания состоявшегося к описанию возможного.

Формула впервые поставила в центр не саму вещь, а способ её проявления. Главным действующим лицом стала \(\psi\) — загадочная функция, чьё изменение во времени определяет эволюцию системы. Именно она содержит в себе всю информацию о том, чем может быть система, но ещё не стала.

Сначала \(\psi\) воспринимали как инструмент для расчётов, как вспомогательную величину, не имеющую физической реальности. Но постепенно стало ясно: за этими абстрактными амплитудами скрыт сам мир в потенциальной форме, до фиксации факта.

Волновая функция Шрёдингера — это не объект и не частица. Это смысловое поле вероятностей, описывающее все возможные способы, в которых квантовая система может проявить себя при взаимодействии с наблюдателем. Это может быть её положение в пространстве, её импульс, энергия, спин или любой другой параметр — всё зависит от того, какой вопрос мы задаём природе и в каком базисе решаем рассматривать состояние.

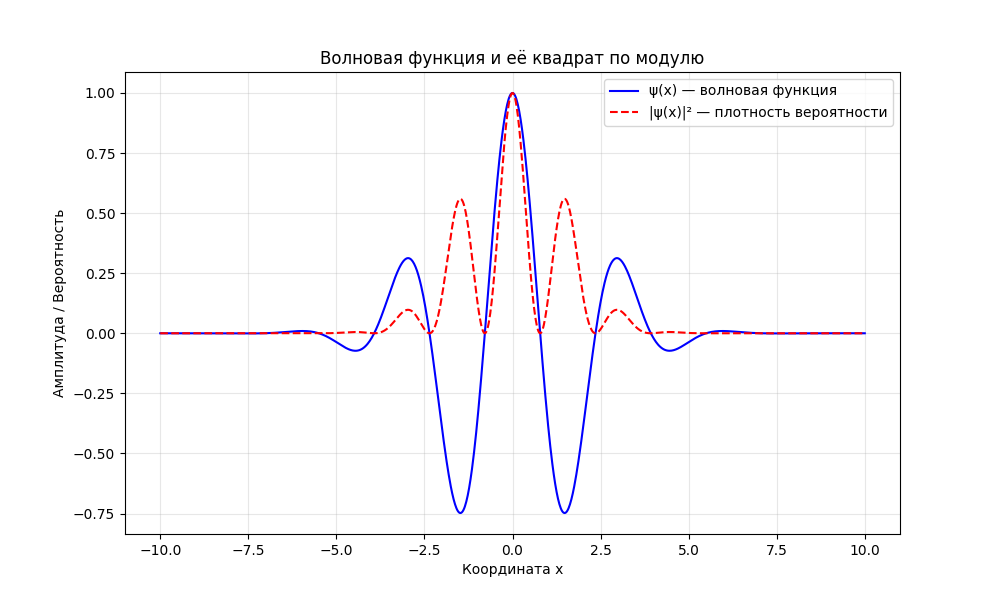

Чтобы связать эту абстракцию с наблюдаемыми фактами, из волновой функции берут квадрат её модуля — \(|\psi|^2\). Именно это выражение даёт вероятность обнаружить систему в том или ином состоянии, соответствующем выбранному базису.

На графике ниже показано, как выглядит сама волновая функция (синяя линия) и её квадрат по модулю (красная пунктирная линия). \(\psi(x)\) может менять знак, быть положительной и отрицательной — это амплитуда возможности, в то время как \(|\psi|^2\) всегда положительна и показывает где система скорее всего проявится.

Таким образом, \(\psi\) описывает не само событие, а амплитуду возможности, — то, что может стать реальностью, если будет произведено измерение.

В координатном базисе \(|\psi(x)|^2\) выражает вероятность обнаружить частицу в точке \(x\); в импульсном — вероятность измерить определённый импульс; в энергетическом — вероятность получить конкретное значение энергии.

Форма волновой функции меняется, но её смысл остаётся тем же: она описывает распределение возможностей — спектр потенциальных ответов, ещё не сведённых к факту.

Поэтому электрон вокруг ядра — это не крошечный шарик, а облако вероятности, дыхание самой материи, пульсирующее во всех направлениях одновременно. На этом уровне материя утрачивает привычные очертания. Реальность на этом уровне перестаёт быть твёрдой. Она становится дыханием возможностей — мягким пульсом вероятности, ожидающим момента осознания.

Суперпозиция

В классической физике каждое тело имеет строго определённые параметры: положение, скорость, энергию. Квантовая же система до измерения не обладает ни одним из этих свойств в точной форме. Она находится в суперпозиции состояний — в линейной комбинации всех возможных значений параметра, которые только может принять.

Как в знаменитом опыте с двумя щелями, частица проходит через обе сразу — не из-за трюка, а потому что сама реальность хранит возможность одновременно быть и там, и там.

Математически это выражается просто: если система может быть в состояниях \(\psi_1, \psi_2, \psi_3 …\), то её полное состояние можно записать как их сумму:

\(

\Psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + c_3\psi_3 + …

\)

Эта возможность складывать состояния не случайна — она напрямую следует из линейности уравнения Шрёдингера. Если две функции \(\psi_1\) и \(\psi_2\) являются решениями уравнения, то и их линейная комбинация \(c_1\psi_1 + c_2\psi_2\) тоже является решением. Именно эта простая математическая особенность делает возможным существование суперпозиции — состояния, в котором система находится одновременно во всех вариантах своего бытия.

Коэффициенты \(c_n\) определяют амплитуды вероятности, то есть вклад каждого варианта в общее состояние. Пока система не измерена, все эти возможности существуют одновременно. Не как скрытые параметры, а как реальные компоненты одного волнового целого.

Именно это «одновременное бытие несовместимого» и есть подлинная революция Шрёдингера: реальность перестала быть набором фактов и стала интерференционной структурой возможностей.

Суперпозиция — не «неопределённость» в смысле незнания, а активная потенциальность, как поле смыслов, где каждая возможность резонирует с другими, пока не произойдёт акт различения.

Декогеренция — переход от возможности к факту

Если суперпозиция — это целостное облако возможных состояний, то когеренцией называют согласованность этих состояний между собой — их способность интерферировать, то есть накладываться, как волны, усиливая или ослабляя друг друга в зависимости от фазы. Именно когерентность делает возможным существование системы как единого волнового целого.

Декогеренция — это процесс, при котором эта согласованность теряется. Когда квантовая система начинает взаимодействовать с окружающей средой (например, с воздухом, теплом или светом), фазы отдельных компонент рассинхронизируются. Интерференция исчезает, и система перестаёт вести себя как волна: она начинает выглядеть как классический объект с определёнными свойствами.

На самом деле декогеренция не уничтожает саму волну, а приводит к утрате фазовой информации — той самой тонкой структуры, которая обеспечивала согласованность состояний. Волна не «рушится», а теряет внутреннюю когерентность, превращаясь из живого интерференционного рисунка возможностей в статистическое распределение фактов.

С физической точки зрения, декогеренция объясняет, почему мы воспринимаем мир классическим, но не объясняет, почему из множества возможных классических миров реализуется именно один.

Макроскопические тела постоянно обмениваются информацией с окружающей средой и теряют способность сохранять квантовую когерентность. Поэтому стол, камень или планета не могут быть «в суперпозиции», хотя на глубинном уровне ими по-прежнему управляет то же самое уравнение Шрёдингера.

Но философски важно другое. Декогеренция — это не просто физический процесс, а описание границы, возникающей там, где сознание проводит различие — не по воле, а по самой своей природе различать.

В физике эта граница не задаётся формально — уравнения не определяют, где именно заканчивается система и начинается среда. Но если смотреть феноменологически, можно сказать, что граница устанавливается актом различения, то есть самим сознанием, которое решает, что считать «внутренним» и что — «внешним».

Теория точно описывает, как волновые фазы рассинхронизируются при контакте с внешней средой, — но сама граница между «системой» и «средой» не даётся природой. Она определяется тем, кто наблюдает. Для электрона миром может быть атом, для атома — молекула, для человека — вся Вселенная.

Сознание устанавливает рамку различения, в которой этот процесс становится наблюдаемым. Оно определяет, что считать системой, а что фоном, тем самым фиксируя момент перехода от когерентности к декогеренции. В этом смысле акт наблюдения не разрушает квантовую волну, а оформляет её — превращает спектр возможностей в конкретное проявление.

Таким образом, декогеренция физически описуема, но её границы не даны самой природой — они возникают там, где сознание проводит линию различения. Она отражает не только свойства материи, но и структуру самого акта наблюдения: реальность рождается не из механического взаимодействия, а в момент, когда сознание отделяет возможное от проявленного.

Возможно, волновая функция — это не только математический объект, но и отражение более общего принципа: всё существующее проявляется через поле смыслов, чьи вероятности становятся фактами в акте осознания.

Эта тема будет подробно рассмотрена в последующих статьях: что такое когерентность как физическое и смысловое явление, как масштаб наблюдателя влияет на границу между системой и средой и почему сама эта граница — не физическая, а концептуальная.

Сознание и выбор — акт завершения реальности

Даже после учёта декогеренции остаётся загадка: почему из множества возможных исходов реализуется именно один? Физика даёт инструмент описания, но не даёт объяснения выбора. Уравнение Шрёдингера линейно, оно не содержит механизма «коллапса». Этот шаг не описан математически — он просто происходит. И именно здесь начинается граница между физикой и метафизикой.

В модели Эверетта («многомировая интерпретация») выбор вообще не совершается — каждая ветвь остаётся реальной, просто наблюдатель «разветвляется» вместе с ней. Но это решение не устраняет вопрос, а лишь переносит его: почему именно это ветвление осознаётся как «наш» мир?

Здесь возникает гипотеза, что сознание играет особую роль — не как мистическая сила, а как механизм фиксации информации. Осознание акта измерения можно рассматривать как завершение процесса декогеренции: не просто потеря фаз, а закрепление результата в структуре осознания.

С этой точки зрения, сознание — не внешний наблюдатель, а функция различения, выделяющая один смысл из множества возможных. Оно не создаёт электрон и не нарушает законов физики, но именно оно делает событие фактом.

Можно сказать, что сознание — это последняя стадия волнового процесса, когда потенциал становится знанием. Оно не создаёт электрон и не нарушает законов физики, но без него не существует различия между возможным и действительным. А различие — это и есть акт творения.

В этом акте происходит окончательный переход от квантового поля вероятностей к миру, который мы называем «реальным».

Так физика, начавшаяся как наука о материи, закончилась наукой о смысле. И теперь вопрос не в том, что есть, а как возможное становится видимым.

Итог

Функция Шрёдингера — это дыхание вероятности, карта потенциальных смыслов Вселенной. Уравнение (\(i\hbar\frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi\)) не просто описывает движение частиц — оно показывает, что само существование есть процесс разворачивания возможностей.

Когда Шрёдингер записывал своё уравнение, он, возможно, не знал, что создаёт не просто формулу, а зеркало самой Вселенной — уравнение, в котором материя впервые учится дышать смыслом.

Каждое измерение — это вдох. Каждое осознание — выдох. Между ними живёт Вселенная.

Мир не дан — он пульсирует между вероятностью и осознанием, дыханием смысла и формой, которую мы называем реальностью.