Contents

Статическая двойственность

Если представить нечто абсолютно одно, без противоположности, то оно не имеет границы. А без границы невозможно различить «что оно такое». Существовать — значит быть выделенным из фона. А выделение возможно только тогда, когда есть «не-оно», на фоне которого «оно» проявляется.

Это как с белым листом бумаги. Если весь мир — белый, то «белого» нет. Чтобы белое стало «белым», нужно хотя бы пятно чёрного. Тогда и проявляется различие, и рождается видимость.

Из этого вытекает фундаментальная связка:

- Самодостаточность — каждое начало не производно, оно не объясняется другим.

- Соразличимость — но проявиться оно может только через контраст с другим.

Философски это близко к категории «апофатического» (невидимого, невыразимого): чтобы что-то стало явным, всегда требуется тень неявного.

Отсюда вывод: если что-то существует, оно должно стоять на фоне чего-то «несуществующего». Это фундаментальная онтология различимости.

Различимость есть способ существования. Быть — значит отличаться. Отличаться — значит стоять в двойственности.

Итак тут проявляется различие первого порядка, статическая двойственность.

Динамическая двойственность

Но сама жизнь не ограничивается статическими полюсами. В реальности редко встречаются чистые предельные начала. Всё живое и процессуальное существует не в абсолюте, а в движении между.

Так рождается второй режим двойственности — динамический.

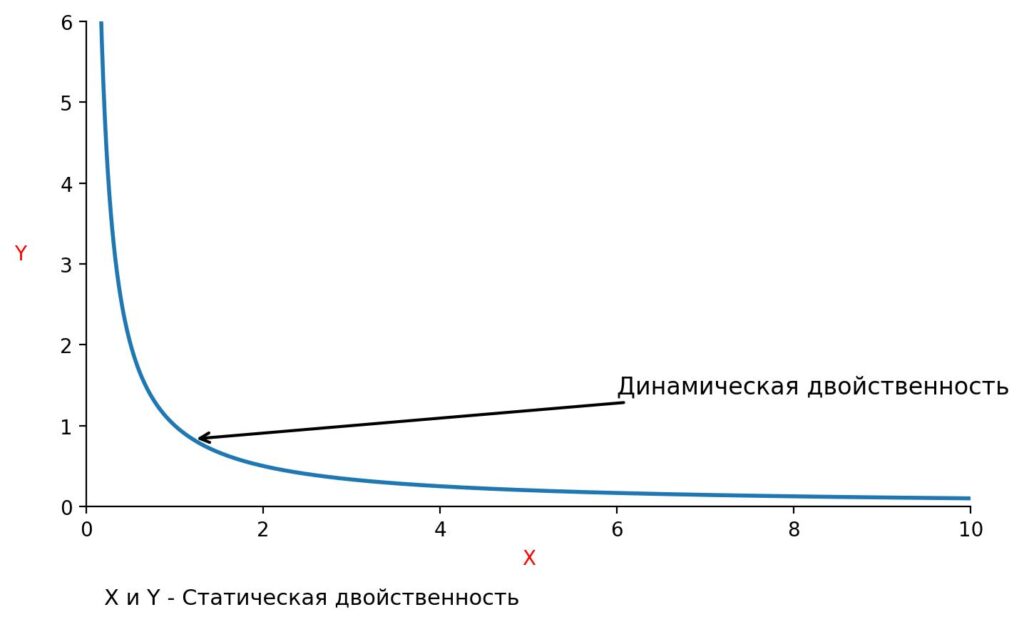

Он устроен так: существование всегда берёт понемногу от обоих начал, никогда не достигая их полностью. Можно представить это на примере функции \(y = \frac{1}{x}\) она бесконечно приближается к осям, но никогда их не касается. Так и процессы бытия — колеблются между предельными полюсами, не совпадая ни с одним из них.

Тут проявляется различие второго порядка, динамическая двойственность.

Статическая двойственность определяет границы существования.

Динамическая двойственность делает возможным движение и становление.

Именно поэтому реальность всегда двойственна дважды:

- через предельные различия — чтобы вообще быть,

- через непрерывное колебание — чтобы быть живой.

А что такое смысл?

Смысл всегда предполагает различие. Чтобы что-то имело смысл, оно должно быть не чем-то другим. «Свет» имеет смысл только потому, что есть «тьма». «Есть» осмысленно только на фоне «нет». Даже простое слово в языке что-то значит лишь потому, что оно не совпадает с другими словами.

Отсюда и парадокс: смысл двойственности в том, что она сама даёт возможность смыслу появиться. Иными словами, двойственность — это условие смысла. Она первична, а смысл — производный.

Если разложить в последовательность:

- Есть два самодостаточных начала.

- Они становятся различимыми только через контраст.

- Контраст рождает различие.

- Различие порождает смысл.

И выходит красивая формула: «смысл следует за двойственностью».

Двойственность самоприменина

Как только мы противопоставляем «двойственность» и «отсутствие двойственности», мы уже внутри новой двойственности. Получается уровень выше: мета-двойственность.

И вот тут рождается несколько интересных выводов:

- Двойственность самопродуцирующая.

Она не только задаёт контрасты «свет–тьма», «есть–нет», но и сама может стать одним из полюсов. Второй полюс — её отсутствие. Значит, сама категория «двойственность» уже работает по собственному принципу. - Парадокс тождества.

Если мы примем, что отсутствие двойственности существует, мы тем самым утверждаем новую двойственность (наличие ↔ отсутствие двойственности). Но если отсутствие двойственности абсолютно, то оно даже не может быть различено — и, значит, исчезает как мысль. - Уровень недвойственности.

Многие философские и религиозные традиции фиксировали этот предел. В индуизме — «адвайта» (недвойственность), в буддизме — «шуньята» (пустота). Там как раз утверждается: за любым противопоставлением скрывается не-двойственное, которое невозможно описать через категории различия. Но как только ты пытаешься о нём говорить, ты вынужден использовать двойственность («есть/нет», «выразимо/невысказуемо»).

Получается, двойственность — это архетип, который «кусает себя за хвост». Она вечно воспроизводит сама себя на мета-уровне, а её отсутствие остаётся только мыслительным горизонтом, но не проявленным состоянием.

Следствие: Двойственность самодостаточна и универсальна настолько, что включает в себя даже противопоставление «двойственность ↔ отсутствие двойственности». Попытка выйти за её пределы уже оказывается внутри неё.

Итак, двойственность отвечает собственному условию:

- Сама двойственность ↔ отсутствие двойственности — это уже пара, значит, двойственность применима к самой себе.

- Она не нуждается в внешнем основании, потому что её структура самовоспроизводима.

Поэтому можно сказать:

Двойственность фундаментальна именно потому, что самоприменима. Она включает себя в собственный круг, не рушась от этого.

Это делает её особенной среди понятий. Большинство принципов или критериев «ломаются» при попытке самоприменения. Например, если утверждать: «Всё в мире двойственно», возникает классическая ловушка — а двойственна ли сама двойственность? Обычно такая саморефлексия разрушает исходное утверждение (как в случае с принципом верифицируемости или с попперовским критерием фальсифицируемости). Но с двойственностью всё иначе: она сама по себе тоже двойственна, и потому утверждение выдерживает проверку. Оно не рушится под собственным весом, а наоборот — раскрывает глубину.

Это похоже на «вечный двигатель смысла»: двойственность самопорождает свои уровни.

- Есть свет и тьма.

- Есть двойственность и её отсутствие.

- Есть даже «двойственность двойственности» ↔ «недвойственность».

И везде работает одна и та же схема.

Вот и получается, что:

Двойственность фундаментальный еще и потому что, она включает в себя собственное отрицание и остаётся собой.

Фальсифицируемость и Верифицируемость

В философии науки выделяют два принципа проверки гипотез: верифицируемость и фальсифицируемость.

Верифицируемость требует, чтобы утверждение можно было подтвердить фактами и/или наблюдениями — только тогда оно имеет смысл.

Фальсифицируемость (по Карлу Попперу) вводит зеркальное условие: научной считается теория, которая допускает возможность опровержения — то есть мы можем представить опыт, способный показать её ложность.

Но сами по себе фальсифицируемость и верифицируемость — это пример несамодостаточных принципов.

Каждая из них не выдерживает испытания самоприменением:

- Фальсифицируемость сама по себе нефальсифицируема. Если попробовать её опровергнуть, она перестанет быть критерием.

- Верифицируемость сама по себе неверифицируема. Нельзя доказать её осмысленность теми же средствами, которые она предписывает.

Каждая идея «ломается» на самоприменимости. Но если их поставить рядом, они образуют новую пару — противоположностей, которые уже подчиняются закону двойственности.

И тут работает тот же механизм, что мы обсуждали выше:

- В отдельности они — частные инструменты (каждый не выдерживает собственной проверки).

- Вместе они оказываются включены в архетип двойственности и находят оправдание именно в нём.

Получается, двойственность как бы «спасает» их от парадокса. Она даёт им структуру: верифицируемость ↔ фальсифицируемость. И это подтверждает мысль: всё возвращается к двойственности, потому что она фундаментальнее любых частных критериев.

Таким образом, даже их несостоятельность превращается в доказательство универсальности принципа двойственности.

Наука как практика различения

Наука в основе своей — это не набор методов, а практика различения. Чтобы что-то обнаружить, нужно увидеть отличие: сигнал от шума, экспериментальную группу от контрольной, новый результат от предыдущих данных.

— Физика работает через контрасты: масса ↔ энергия, волна ↔ частица, поле ↔ частица.

— Химия — через различие свойств элементов: кислота ↔ щёлочь, металл ↔ неметалл.

— Биология — жизнь ↔ нежизнь, наследственность ↔ изменчивость.

— Даже математика строится на бинарности: 0 ↔ 1, истина ↔ ложь.

Фундаментальный акт науки — это всегда «увидеть различие», а значит, она встроена в архетип двойственности.

И тут интересный момент: наука обычно говорит о себе как о «методе познания реальности». Но если копнуть глубже, то сама её возможность — результат того, что реальность двойственна. Если бы всё было абсолютно однородным и неделимым, ни одна наука не могла бы появиться, потому что нечего было бы различать.

Поэтому можно сказать так:

Наука существует благодаря двойственности, потому что познание всегда есть выделение одного на фоне другого.

И вот перед нами универсальный закон обнаружения: всё познаётся через отличие от непознанного фона.

— Электрон стал «электроном» не потому, что его кто-то придумал, а потому что в опытах (катодные лучи, отклонение в электрическом поле) проявилось нечто особенное, что нельзя было свести к уже известному. То есть он выделился из «не-электрона».

— Тёмная материя — это вообще чистейший пример. Мы её «не видим», но видим, что галактики вращаются слишком быстро, и значит есть «что-то иное», что не есть обычная материя. Мы признаём её существование только потому, что есть различие между «ожидаемым» и «наблюдаемым».

И тут снова включается наш архетип:

- Чтобы что-то стало явным, нужен фон не-этого.

- Чтобы что-то было признано, оно должно отличаться от чего-то другого.

- Сам акт науки — это акт выделения «особенного» из «массы».

Электрон — это не просто частица, а имя для различия. Тёмная материя — это не субстанция, а фиксация контраста между ожиданием и наблюдением

То есть сама наука фиксирует не вещи, а различия. А различие — это и есть двойственность в действии.

Наука в явной форме редко говорит о двойственности, но живёт и дышит ею.

Она вынуждена постоянно опираться на аксиоматику различия:

- измерение возможно, только если есть отличие между состояниями («0,5 секунды» ↔ «0,7 секунды»),

- эксперимент возможен, только если есть контроль и опыт («с веществом» ↔ «без вещества»),

- теория проверяема, только если есть шанс отличить «подтверждает» от «опровергает».

Наука — это система, которая в явном виде декларирует принципы проверки, верифицируемости, фальсифицируемости. Но в невидимой зоне у неё всегда лежит глубинная аксиома: чтобы познать, нужно различать. А это и есть закон двойственности.

Можно сказать так:

Двойственность — это скрытая аксиоматика науки. Она не проговаривается в учебниках как «фундаментальный принцип», но без неё ничего научного просто не может состояться.

Двойственность как условие возникновения времени

Мы уже увидели, что различие лежит в основании смысла. Но оно же рождает и сам поток времени.

— Мгновение становится временем только в отличие от другого мгновения.

Если есть лишь одно «сейчас» без всякой границы, оно остаётся неподвижной точкой. Но как только возникает «не-сейчас» — уже появляется движение.

— Прошлое ↔ будущее, «теперь» ↔ «не-теперь».

Память строится на различии между «то, что было» и «то, что есть». Ожидание — на различии между «то, что есть» и «то, чего ещё нет».

Без различия нет ни памяти, ни предвосхищения. Значит, двойственность лежит глубже, чем физика или язык: она делает возможным само течение опыта.

Можно сказать так: время — это смысловая тень различий, наложенных друг на друга. Оно не существует как вещь в себе, а проявляется как разметка между «тогда» и «сейчас», «сейчас» и «потом». И эта разметка невозможна без фундаментальной двойственности.

Двойственность в математике

Если в науке двойственность проявляется через опыт и наблюдение, то в математике — через саму структуру мысли. Казалось бы, математика — это «чистая абстракция», не зависящая от эмпирического мира. Но её фундаментальные конструкции тоже питаются архетипом различия.

— Теория множеств стоит на бинарном различении: «принадлежит ↔ не принадлежит». Вся идея множества строится на том, что элемент либо входит в класс, либо исключён из него.

— Логика оперирует связкой «истина ↔ ложь». Без этой элементарной бинарности невозможно построить доказательство или формулу.

— Даже то, что кажется вершиной непрерывности — реальное число, — на деле есть предел бесконечных различий: делений, уточнений, последовательностей. Каждое новое приближение отличает число от предыдущего, и только через эту бесконечную цепь различий возникает ощущение непрерывности.

То есть математика, которая претендует на автономное царство «чистых идей», в основании имеет ту же структуру, что и опытная наука: различие. И это снова возвращает нас к закону двойственности.

Можно сказать: математика — это формализованная практика различения, доведённая до чистоты символов. Она не уходит от двойственности, а лишь очищает её от эмпирической пыли.

Политический и социальный смысл двойственности

Двойственность проявляется не только в природе и науке, но и в истории человеческих обществ. Все социальные структуры держатся на бинарных различиях:

— власть ↔ сопротивление,

— центр ↔ периферия,

— «мы» ↔ «они».

История показывает: как только одна сторона пытается абсолютизировать себя, вторая немедленно возвращается. Уничтожение оппозиции порождает новую оппозицию; централизованная власть вызывает центробежные движения; национальное «мы» формирует за пределами себя «чужих». Это и есть самопродуцирующийся механизм двойственности на уровне общества.

В этом смысле политика — это театр различий. Ни одна власть не может существовать без сопротивления, потому что именно контраст придаёт ей форму. Ни одно сообщество не может стать «мы», пока рядом нет «они». Социальная ткань сама поддерживает принцип двойственности: попытка его отменить лишь усиливает его проявление.

Следствие: двойственность работает как скрытый закон истории. Она гарантирует возврат подавленного, вечное возвращение противоположности. Политика, культура и общество — не исключение, а очередное поле, где закон различимости раскрывает себя.

Итог

Итак, чтобы что-то было, оно обязательно должно быть на фоне того, чем оно не является, иначе просто перестаёт быть различимым.

Двойственность — это зеркало, которое отражает само себя. Как бы мы ни пытались выйти за пределы отражения, мы снова видим зеркало. Оно не ломается от того, что в нём появляется собственный образ — напротив, именно этим оно и подтверждает свою бесконечность.

Но зеркало — лишь одна метафора. Другой образ — дыхание. Быть значит вдыхать и выдыхать: свет ↔ тьма, день ↔ ночь, смысл ↔ тишина. Двойственность — это ритм бытия, вечное чередование, которое не нуждается в основании вне себя.

Зеркало сохраняет форму, дыхание даёт движение. Вместе они показывают, что двойственность — это и есть фундаментальный способ существования: самоподтверждающееся отражение и вечный ритм, через который всё становится различимым.

Мы увидели, что:

- различие — это условие смысла,

- двойственность самоприменима и не рушится на собственном отрицании,

- наука и математика живут различием,

- время возникает из контраста «теперь ↔ не-теперь»,

- общество строится на бинарных различиях («мы ↔ они», «власть ↔ сопротивление»).

И всё это возвращается к одной аксиоме:

Двойственность — это универсальный архетип различимости, условие смысла и форма самого бытия.